Chagall a Ferrara

Il primo di febbraio siamo andati a Ferrara per vedere la mostra di Chagall. Se c’è una cosa da evitare, in una domenica invernale di sole e clima mite, in una città per giunta bellissima e già di suo gradita ai viaggiatori, è la mostra di un pittore celebre per la quale le prenotazioni sono esaurite da due mesi, ma che volete: potevamo solo quel giorno.

Eccoci dunque, alle 13.45 circa, ottimisti e diligenti, che prendiamo il nostro posto in fondo alla fila dei “non prenotati”, lungo il nobile marciapiede che porta al Palazzo dei Diamanti, a circa duecento metri dall’ingresso (sembrano pochi: non lo sono).

Nei successivi settanta minuti la fila non si muove di un millimetro. Stanno entrando i prenotati, le guide con gruppi di trenta persone, le sale traboccano, non c’è più posto.

Alle 15 esce in strada un’addetta. Annuncia che le sale sono piene, che “non può garantire l’accesso”, che alle 16 posizionerà una transenna (“all’altezza di quel cartello lì”) e chi è dietro la transenna non entrerà.

Essere in due può migliorare la vita, non è detto, ma di sicuro migliora una cosa: l’attesa di ore su un marciapiede, con temperatura di sei gradi, prima di entrare a una mostra.

Puoi evadere a prendere due caffè da portar via, mentre l’altra persona tiene il posto. L’altra persona, mentre tu tieni il posto, può farsi una camminata fino al Castello Estense, notare i giganteschi pioppi neri e tassi alti venti metri nel parco di là dal muro, o anche solo chiedersi come potessero Borso d’Este e Ercole de Roberti, nel Cinquecento, con quei calzaretti rossi di pelliccia conciata, camminare su quel tremendo ciottolato che ancora oggi può spezzare le ruote delle bici.

Il tempo passa. Alcuni, in fila, parlano di attualità.

“Hai visto ieri a Torino che macello Aksat, Atsja, Arkans, insomma, i centri sociali? Guarda questo video: non ne possiamo proprio più”.

Altri raccontano storie ai figli piccoli, ascoltano musica, guardano il cielo (un cielo cristallino, così bello che sembra chiaramente farsi beffe di chi è fermo in una fila), fanno allungamento muscolare. Durante queste tre ore si è potuto apprezzare come una superficie apparentemente ostile - il bugnato a piramidi appuntite del Palazzo dei Diamanti - possa rivelarsi, invece, degna dei lettini di una Spa.

L’addetta ritorna. Posiziona la transenna. Gli esclusi protestano. Il sole scende. Passa un’altra mezz’ora. Sono le 16.45: entriamo.

La mostra è prodotta da Artemisia e Fondazione Ferrara Arte. L’allestimento è ricco, le opere molte decine, l’illuminazione perfetta. Il primo quadro è Villaggio russo. Non ha prospettiva, non ha quasi tracce di realtà, eppure mi sembra che nessun dipinto mi abbia mai fatto entrare in un villaggio immerso nella neve, di notte, più di questo.

Villaggio russo, 1929

Era nato a Lezna, dalle parti di Vitebsk, oggi Bielorussia, a quel tempo Impero Russo, sotto lo Zar Alessandro III Romanov.

Il suo nome sarebbe cambiato: in ebraico Moishe Segal, in russo Mark Zacharovic Sagal, in francese Marc Chagall.

La sua vita sarebbe cambiata: il giorno stesso in cui nacque, il suo villaggio subì un pogrom da parte dei cosacchi, la sinagoga fu incendiata, e lui dirà in seguito: “Io sono nato morto”.

La sua casa sarebbe cambiata: a vent’anni lasciò Vitebsk per San Pietroburgo – che si chiamava Pietrogrado, e sarebbe diventata Leningrado – a ventitré lasciò la Russia per Parigi, a ventisette, con l’inizio della Grande Guerra, tornò in Russia passando per Berlino.

A trenta ebbe parte attiva nella Rivoluzione Russa, ma nel giro di pochi anni il governo dei soviet valutò le sue mucche e asini volanti incompatibili con lo schematico suprematismo (o arte di stato) di El Lissitzky e Malevic.

A trentasei anni tornò in Francia, diventò cittadino francese, ma a cinquantadue, durante l’occupazione nazista, fuggì in Spagna, in Portogallo, infine negli Stati Uniti. Dopo la guerra tornò in Europa, e nel lungo periodo di pace che seguì, sia la Francia che la Russia, le sue due patrie, lo celebrarono.

Marc Chagall negli anni Sessanta

Per la sua arte, come per quella di tanti altri pittori, forse non ci sarà mai una risposta alle domande dell’uomo della strada (o dei ministeri della cultura dei regimi totalitari):

“Che senso hanno quella casa deformata, quel violino sopra il tetto, quella testa di cavallo, quelle linee irreali?”

Ma forse, come avrebbe detto Corrado Guzzanti nei panni di un grande profeta, “la domanda è mal posta”. E sarebbe corretta anche la prosecuzione: “La risposta è dentro di te”. E non è sbagliata: semplicemente riguarda una sfera differente, quella del sogno, del mistero, della favola.

Ancora prima di iniziare a varcare frontiere fisiche, Chagall dà vita con la sua arte a un linguaggio che le attraversa e le annulla, fatto di segni rituali, colori vivi, codici arcani.

Le mutevoli leggi umane della geopolitica, che da un anno all’altro, in modo imprevedibile, possono rendere invivibile una zona o un continente intero, sono l’opposto della sua pittura, che è una terra mentale ed emotiva, libera e universale, dotata di simboli ricorsivi, priva di vincoli di accessibilità.

Di fronte agli smottamenti delle masse, la stabilità di una interiorità individuale.

È senza tempo anche il suo stile, codificato già da giovanissimo e sempre riconoscibile in centinaia di opere, radicato e coerente mentre intorno scorrono la Rivoluzione d’ottobre, due guerre mondiali, la Shoah, i Trente glorioeuses.

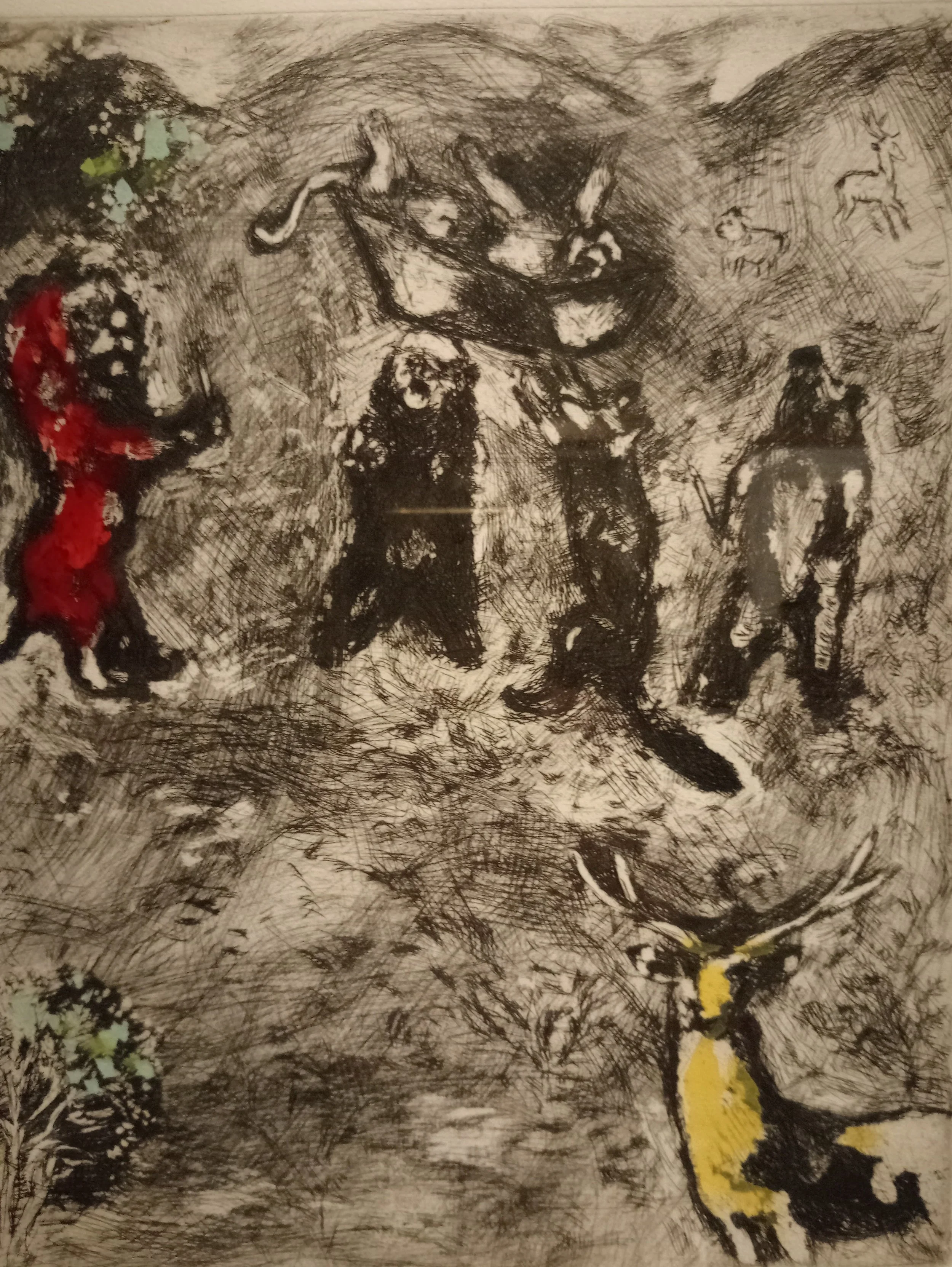

Una sezione della mostra particolarmente bella riguarda le illustrazioni delle fiabe di La Fontaine. L’impresa gli fu commissionata dall’editore illuminato Vollard, e doveva confrontarsi con il precedente, nobile tentativo di Gustave Doré. Rispetto alle celebri litografie di Doré, Chagall propose alcune decine tra acqueforti e gouaches (“guazzo”: tecnica a tempere, arricchite da pigmenti bianchi) le cui atmosfere bizzarre e oscure ebbero un grande successo.

Chagall, Il funerale della leonessa, 1926

Un’altra sezione ripropone, in un’enorme sala arricchita da un sottofondo di litanie sacre a da luci eccezionali, le bozze del monumentale ciclo di vetrate realizzato nel 1961 per la sinagoga della clinica universitaria Hazada a Gerusalemme.

”Per me una vetrata è una parete trasparente posta tra il mio cuore e il cuore del mondo”, disse l’artista.

Chagall, tribù Asher, dipinto preparatorio delle 12 tribù di Israele per le vetrate della Sinagoga Hazada, Gerusalemme.

Seguono sale investite di puro colore. Rossi infuocati, blu profondi, verdi brillanti. Paesaggi con violino, case sghembe, la silhouette di Notre Dame, profili ricorrenti - come quelli dei pesci, della mucca, dell’asino - che viene da considerare amici. Vasi di fiori che non stancano gli occhi.

Lo stupore che provo camminando per le sale, di fronte a quadri in fondo simili, e non comprensibili né spiegabili, almeno razionalmente (appena sentite dire “Sì perché nell’universo chagalliano possiamo distinguere…” scappate subito), va di pari passo con un gusto personale cambiato nel tempo, e in cui, rispetto alla sontuosità figurativa o alla perfezione tecnica, è ormai più importante, ed emozionante, lo spettacolo offerto dalla stabilità e dalla forza di un grande territorio interiore.

Si esce. Siamo stati più tempo in coda che dentro la mostra. Le sale traboccavano di persone, e non saprò mai cosa pensavano o sentivano davvero. Non saprò mai se riconoscere o meno una chiara speranza in quella folla che ha sacrificato una domenica all’arte; che con tutte le cose che poteva scegliere di fare in quelle ore, ha preferito soffermarsi a guardare dei colori.

Nel centro, i banchi del mercatino artigianale stanno smontando, le luci dei vicoli appaiono morbide e decorose, i locali esplodono di aperitivi, ci aspettano cappellacci e salama, non prima di aver percorso l’intera via delle Volte, pensando a come dovesse essere, per Borso d’Este ed Ercole de Roberti.